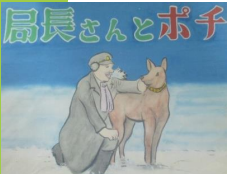

北海道の真狩村で、郵便局長と一匹の犬の感動の物語が今も語り継がれています。

大正時代、猛吹雪の中で電報配達に出た村上政太郎局長と、その愛犬ポチ。過酷な自然の中で起こった出来事は、多くの人々の心を打ちました。ポチの忠誠心と勇敢な行動は、新聞で「忠犬」として報道され、全国に感動を与えました。

その後、ポチは札幌の児童施設で子どもたちと過ごし晩年を迎えました。そして、69年の時を経て、故郷の真狩村に里帰りを果たします。

このブログでは、村上政太郎さんと忠犬ポチの出会いから、感動的なエピソード、そして現在までの物語を詳しくご紹介します。

村上政太郎局長とはどんな人物?

村上政太郎さんは、北海道真狩村の真狩別郵便局で局長を務めていました。地域の信頼を集める誠実な人柄で、郵便業務を担当していました。特に、厳しい自然環境の中でも責任感を持って仕事にあたる姿勢は、多くの人々から尊敬されていました。

そんな彼のもとに、一匹の犬がやってきます。それが、後に「忠犬」と言われるポチでした。次に、村上政太郎さんのプロフィールと彼の仕事について詳しく見ていきましょう。

村上政太郎のプロフィール

村上政太郎さんは、北海道真狩村にある真狩別郵便局の局長として勤務していました。

出典元:真狩村 羊蹄ふるさと館

地域社会に深く根ざした人物で、住民からの信頼も厚かったとされています。特に、厳しい自然環境の中でも郵便業務にあたり、責任感の強い人でした。

その人柄は、後に忠犬ポチとの深い絆を築く感動的なエピソードの背景として重要なものとなります。

次に、村上さんの具体的な仕事について詳しく見ていきましょう。

村上政太郎の仕事

村上政太郎さんの主な職務は、郵便物や電報の配達・集配業務でした。特に、冬季の北海道では、厳しい寒さや猛吹雪の中での配達が求められる過酷な環境でした。

村上さんは地域住民のために責任感を持って郵便業務にあたっていました。その姿勢は、同僚や住民からの信頼を集めていたとされています。

- 郵便業務の統括

地方では、局長自らが配達を担当することもあった。吹雪や悪天候でも業務を遂行する必要があり、体力勝負でもあった。 - 貯金・為替業務

金銭を扱うことから、非常に高い信頼と正確性が求められた。 - 電報・電話関連の業務

局によっては、電報の受付・配達、さらには交換業務(電話交換手)も行っていた。これも重要な通信手段だったため、緊急対応も必要とされた。 - 地域の情報中枢としての役割

局長は地域住民の顔をよく知っており、時には相談相手や世話役を担うこともあった。災害時や緊急時には、通信手段を通じて地域の連絡調整役も果たした。 - 職員の管理と地域との調整

小規模局では数名の職員を管理。教育・勤務態度の指導も担当。村役場や学校、地元住民との連携も求められた。

現在のように専門業務に分かれていたわけではなく、郵便、金融、通信などを少人数で一手に引き受け、地域に密着した公務員的存在でした。

とくに地方では「村の通信の守り神」とも言える存在で、局長自身が雪や嵐の中を移動し、命がけで任務を果たすケースもありました。

そんな村上政太郎さんのもとに、忠実な相棒となるポチが現れます。

次に、村上さんと忠犬ポチの関係について詳しく見ていきましょう。

村上政太郎局長と忠犬ポチの関係は?

村上政太郎さんとポチの出会いは、偶然のようでいて運命的なものでした。

ポチは、村上さんが子犬の頃保護した犬で、彼のもとで育てられました。日々の郵便配達にも同行し、二人三脚で業務をこなす姿は、地域の人々にも親しまれていました。

ポチとの出会い

今から100年以上も前、1910年(明治43年)のこと。北海道・真狩村の郵便局長を務めていた村上政太郎さんが、ある日いつものように郵便配達へと出かけていた時のことでした。

村のはずれ、トマト畑のそばを通りかかった村上さんの耳に、小さなか細い鳴き声が届いたのです。声のする畑を覗き込んでみると、そこにはボロ布にくるまれた、今にも消え入りそうな命の仔犬がいました。

生まれて間もないそのメスの仔犬は、体を震わせ、目もよく開いていなかったといいいます。誰かに捨てられたのか、それとも母犬とはぐれてしまったのか…詳細はわかりませんでした。

村上さんの心に迷いはなかったのです。寒さに耐えて生き延びたその小さな命を、迷うことなく自宅へ連れ帰りました。

やがて、仔犬には「ポチ」という名前がつけられました。弱々しく頼りなかったその小さな体は、村上さんと妻、そして息子の正男さんのたくさんの愛情によって、みるみるうちに元気を取り戻していったのです。

そしてポチは、いつしか村上さんの仕事仲間になっていきました。毎朝、村上さんと並んで出勤し、郵便局内で顔なじみとなった後は、なんと一緒に郵便配達までこなすようになったのです。

こうして、村上政太郎さんとポチの物語は、ただの飼い主とペットの関係を超えた「人生の相棒」として、静かに始まっていったのでした。

出典元:真狩村 羊蹄ふるさと館

その絆は、やがて命を懸けた行動へと繋がっていきます。次に、猛吹雪の中で起こった感動的な出来事について詳しくご紹介します。

忠犬ポチと村上政太郎の吹雪の中での出来事

大正7年1月16日、北海道真狩村は猛烈な吹雪に見舞われていました。そんな中、村上政太郎さんは至急の電報を届けるため、愛犬ポチを連れて出発します。

電報を無事に届けた帰り道、吹雪はさらに激しさを増し、視界もほとんど効かない状況になりました。やがて、村上さんは疲労と寒さで倒れてしまいます。

ポチは村上さんの体を温め、助けを求めて何度も家と現場を往復しました。その健気な行動は、後に多くの人々の心を打つこととなります。

次に、ポチの命懸けの行動について詳しく見ていきましょう。

猛吹雪の中、電報を届けに出た村上政太郎

大正7年1月16日、村上政太郎さんは重要な電報を届ける為に、猛吹雪の中を進んでいました。視界がほとんど利かない中、使命感と責任感で前進を続けました。しかし、途中で力尽き、雪の中に倒れてしまいます。

- 電報の重要性

当時、電報は緊急の連絡手段として非常に重要だった。電話は都市部以外には普及しておらず、郵便は時間がかかるため、電報は生命や経済に関わる場面で欠かせなかった。結婚・訃報・災害など、日常でも頻繁に利用されていた。 - 職員の使命感

逓信省(現在の日本郵便やNTTの前身)の職員は、「通信を絶やさない」ことが最大の使命とされていて、悪天候でも職務を果たすことが期待されていた。特に地方の局長や配達員は地域のライフラインを支える存在として、強い責任感を持って行動していた。 - インフラの未整備

大正時代の北海道のような地方では、道路や交通事情が未整備で、徒歩や犬ぞりが唯一の移動手段という状況も珍しくなかった。郵便配達も命がけの仕事だった。

この危機的状況の中、ポチがどのような行動を取ったのか、次にご紹介します。

忠犬ポチが見せた命懸けの行動

その横にいたのが、忠犬ポチ。ポチは迷うことなく倒れた局長のそばに身を寄せ、じっとその体を温めようとします。

人間のように言葉を交わせない中でも、「守りたい」という想いだけが全身からにじみ出ていたのでしょうね。

しかし、時間が経つにつれて、状況はより深刻になりました。ポチは決心しました。一度、家へ知らせに行こうと。吹雪の中を必死に走り、自宅にたどり着いたポチは、吠えて、戸をかき、家の周囲をぐるぐると駆け回ります。

「クーン」と悲しげに鳴いたポチは、再び吹雪の中へ出ました。村上さんのもとへ戻り、歯でそっと引っ張って起こそうとするも、動きませんでした。そしてポチは、次に郵便局へ向かう決意をしたのです。

そして夜が明け、村人たちが村上さんの行方を心配し始めた頃、捜索隊が動き出します。雪の中、彼らが目にしたのは、静かに村上さんに覆いかぶさるポチの姿でした。そしてその傍には、冷たくなった村上政太郎さんが息を引き取っていたのです。

ポチは、人間の言葉を持ちませんが、その行動全てで村上さんへの想いを語っていますね。

自らの命の危険もある中で、主人を最後の瞬間まで守ろうとしたその姿に、村人たちは涙をこらえきれなかったのです。

これは、今から100年以上前の本当にあった忠犬物語です。忘れてはならない、絆の奇跡です。この出来事は、新聞で「忠犬」として大きく報道され、多くの人々の感動と涙を誘いました。

次に、ポチについての報道について詳しく見ていきましょう。

忠犬ポチについての報道

ポチの勇敢な行動は、当時の新聞で「忠犬」として大きく報道されました。この報道は、多くの人々の心に響き、全国的な感動を呼びました。ポチの物語は、忠誠心や勇気の象徴として、多くの人々に語り継がれることとなりました。

当時の北海タイムスという新聞では、次のように報道しました。

真狩郵便局長、村上政太郎氏が去る十六日午後三時頃、集配人不在のため、自ら愛犬を引き連れて一里余を離れた知来別まで配達に出かけ、帰局の途中、猛烈な吹雪に堪えず、ついに凍死されるものにて、死体発見の動機は氏がひきつれたる愛犬にて、吹雪をものともせず死体に上りて見張りをなし、人の近づくを見れば、狂気のごとく騒ぎたて人を近づけざるにより。村民は局長の死を悲しむとともに、この忠義なる犬に対し賛嘆の声盛んなり。

次に、ポチと人々の絆について詳しく見ていきましょう。

ポチと人々の絆

村上政太郎さんの死後、ポチは札幌の児童福祉施設「報恩学園」に迎えられました。ポチの存在は、子どもたちにとって大きな癒しとなり、深い絆が築かれました。

次に、ポチの晩年について詳しく見ていきましょう。

ポチ、第二の場所へ~運命を変えたラブレター~

1919年。それはポチにとって、まさかの人生の転機が訪れた年でした。村上政太郎さんの死から2年が経ち、村上さんの息子の正男さんは家族とポチと静かに日々を過ごしていました。そんなある日、彼のもとに一通の手紙が届きました。

差出人の名前は、小池九一さん。札幌で「札幌報恩学園」という児童施設を立ち上げたばかりの教育者小池さんでした。

その手紙には、ある願いが綴られていました。

小池さんは、家庭のぬくもりに恵まれず心を閉ざした子どもたちに、ポチのような存在が希望の光となることを信じていたのです。

忠犬ポチの物語に心を打たれた小池さんは次のように思ったのです。

しかし、正男さんの心は揺れました。家族の大切な一員であるポチを手放すなんて、そう簡単には決断できませんでした。それでも2週間後、再び届いた小池さんからの手紙には、より強い思いが込められていました。

その一言に、正男さんの胸は突き動かされました。母とじっくり話し合った末、ポチに新たな使命を託す決意をしたのです。

こうして、ポチは札幌報恩学園というまったく新しい場所での生活が始まったのです。

断られても諦めない。まるでラブレターのような一通ですよね。

札幌の児童施設で過ごした晩年

1919年5月ポチは、札幌の児童福祉施設「報恩学園」に引き取られ、子どもたちとともに過ごしました。

朝は始まりの鐘を鳴らし、夜は学園の見張りを務めて子供たちに親しまれ、愛される存在になり、晩年を過ごしたのです。

当時、小池さんの妻・寿美子さんは、学園発行新聞『報恩』に次のような記事を載せています。

ポチが学園にやってきて三年半あまり。今年は十二才となったが、元気よくまるまると太って、あいかわらず夜警の任務をつくしている。園父(園長を指す)が外に出かけて、うちへ帰れば、尾をふってたもとにすがってうれしがる。ポチは、ほんとうにかわいいなあと、みなさんからかわいがられています。

次に、ポチの最期について詳しく見ていきましょう。

子どもたちに愛されたポチの最期

ポチは、報恩学園で子どもたちに愛されながら、晩年を過ごしました。

ポチが札幌報恩学園にやって来てから、7年半。季節はめぐり、子どもたちと笑い、涙しながら、「学園の守り神」として、静かに確かにその存在感を深めていきました。

子どもたちは言葉を失いながらも、ポチの傍に寄り添い、最後まで見送ったといいます。忠誠と愛情をそのまま現したようなポチの最期は、多くの人々の記憶に深く刻まれました。

ポチの死は、多くの人々に深い悲しみをもたらしましたが、その生涯は、勇気、そして人と動物の絆の大切さを教えてくれていますね!

次に、ポチが剥製となり、逓信総合博物館へ展示された経緯について詳しく見ていきましょう。

剥製となり逓信総合博物館へ展示

ポチの死後、その忠誠心と勇気ある行動を伝えるため、ポチは剥製となり、東京の逓信総合博物館に展示されました。

この展示は、多くの人々に感動を与え、ポチの物語を広く知ってもらうきっかけとなりました。しかし、ポチの物語はこれで終わりではありません。

次に、ポチの69年ぶりの里帰りについて詳しく見ていきましょう。

忠犬ポチ、69年ぶりの里帰り

1987年秋、北海道真狩高校の生徒たちが修学旅行で逓信総合博物館を訪れた際、ポチの剥製を目にしました。

彼らは、ポチの物語を紙芝居にして再びスポットライトを当て、翌年、69年ぶりにポチを故郷の真狩村に里帰りさせることに成功しました。

この出来事は、多くの人々に感動を与え、ポチの物語が再び注目されるきっかけとなりました。

次に、真狩高校生の行動が起こした奇跡について詳しく見ていきましょう。

真狩高校生の行動が起こした奇跡

1987年の秋、北海道の真狩村から、ひとつの奇跡が始まりました。地元の真狩高校では、生徒たちが授業の一環で「忠犬ポチ」の物語を紙芝居としてよみがえらせる活動を行っていました。

そんな中、修学旅行で東京を訪れた彼らは、逓信総合博物館で展示されているあのポ”の剥製と運命の対面を果たします。

その瞬間

そんな純粋な願いが、やがて大人たちを動かし、村全体を巻き込んだ感動のプロジェクトへと発展していきました。

次に、村上政太郎夫人の涙と再会について見ていきましょう。

村上政太郎夫人の涙と再会

ポチが69年ぶりに真狩村に里帰りした際、村上政太郎の夫人である村上せつさんは、目を潤ませながらポチを迎えました。

ポチは、吹雪の中で命を懸けて夫を守ろうとし、亡き夫との最後の瞬間をともにした家族でした。あの冬の日以来、村上せつさんにとってポチは夫の面影そのものだったはずです。

そして、それから長い年月が流れても、記憶の中のポチは、いつまでもあの日のまま変わらず、心の中で生き続けていたのでしょう。

だからこそ、再びポチと対面した瞬間、時間が巻き戻されたように夫との日々、村での生活、そして別れの記憶が一気によみがえったのではないでしょうか。

ポチを通して亡き夫に再び会えた…そんな思いが、あふれる涙となって流れ出したのだと思います。

村上せつさんの涙には、69年という時を越えた再会の感動と、心の奥にずっと残り続けていた「ありがとう」「よく帰ってきてくれたね」という感謝が詰まっていたのだと思います。

この再会は、多くの人々の心を打ち、ポチの物語の感動を再び呼び起こしました。

次に、忠犬ポチに会いたい人々が現在も村を訪れる様子について詳しく見ていきましょう。

忠犬ポチに会いたい人々が現在も村を訪れる

現在でも、ポチの物語に感動した人々が、真狩村を訪れています。

ポチの剥製は、真狩村の公民館に展示されていて、多くの人々がポチの勇気ある行動に思いをよせています。

ポチの物語は、忠誠心や勇気、そして人と動物の絆の大切さを教えてくれる、永遠の感動物語として語り継がれています。

どんなに時代が移り変わっても、人が本当に心を打たれるのは、こうした無償の愛なのかもしれませんね。

まとめ

時を超えて語り継がれる忠犬ポチの物語には、ただの「犬と人」の関係を超えた、深い愛と信頼がありますね。

郵便局長・村上政太郎さんとの出会いに始まり、猛吹雪の中で主人を守ろうとした健気な姿、そして子どもたちに寄り添い続けた晩年まで。ポチの一生は、まさに献身そのものだったと思います。

ポチが命を懸けて見せた行動は、ドラマや映画ではない、現実の奇跡です。

そして、高校生たちの情熱によって叶った「69年ぶりの里帰り」。そこには、犬と人との絆だけでなく、過去と現代を繋ぐ人の心や想いがあったのではないでしょうか。

忠犬ポチの物語は、これからも語り継がれ、多くの人の心に感動をあたえるのではないかと思います。

コメント